3D奥行きの要点

ver4.0.10より奥行き順で描画されるようになりました。必ず「ヘルプ」「最新バージョン更新のチェック」より最新バージョンにしてからお読みください。

奥行きの説明

本題に入る前に、奥行き(手前位置)とはどの数値か理解する必要があります。「サンプルファイルを開く」の「3Dをつくってみよう」を開いてください。

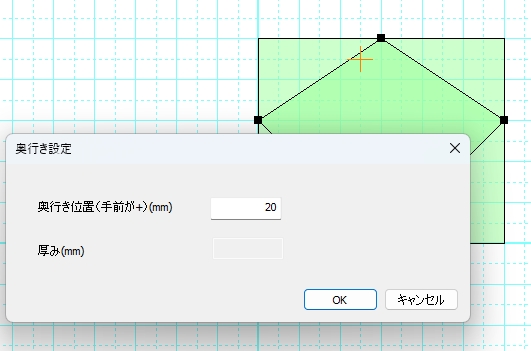

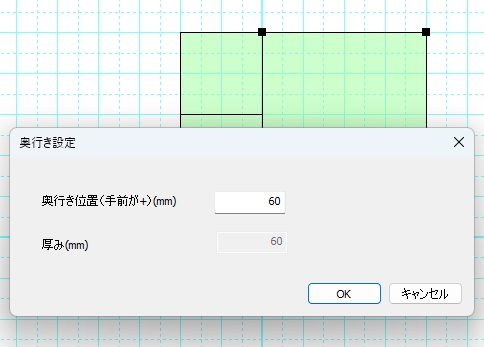

真ん中のひし型を選択状態にして右クリック「3D-選択図形の奥行き変更」をしてください。

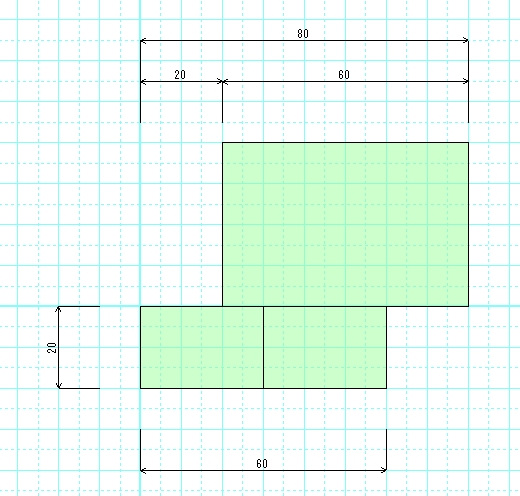

奥行き位置が「20」とあります。この20は何でしょうか?「G1」の天面に階層を変えてください。

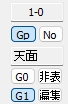

座標の原点(0,0)から20mm下にでています。これは上から見た図なのでひし形の部分は下に20mm出てますが、正面からだとどれだけ出ているかわからないので奥行き位置は数値で確かめます。

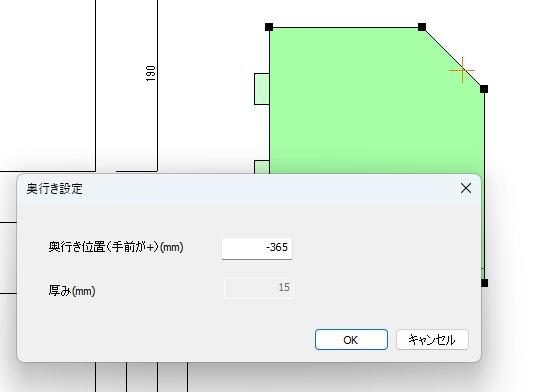

次に「G2」の右側面に階層を切り替え、箱の部分を選択状態にして、「3D-選択図形の奥行き変更」で確認します。

60になっています。図形の面が原点より60mm右にあるのを右側面からみると60mmの位置となります。

では試しに「3D-選択図形の奥行き変更」で「60」を「80」に変えて、再び階層をG1の天面に変えてみてください。

右からみて奥行きを「80」にしたので、上から見ると右に20mm移動したことになります。

わかりやすくするため「3D-選択図形の奥行き変更」で奥行きを確認していましたが、

確認だけなら選択しているものの奥行きはステータスバー(画面の右下)に表示されます。

どの位置かを把握するために

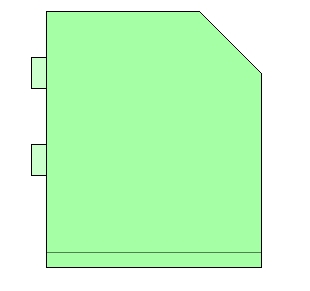

3D展開すると半透過で塗りつぶされて図形ができます。方向によって作業がしにくくなりますので、重なっている部分は方向を変えて作業するのが基本です。

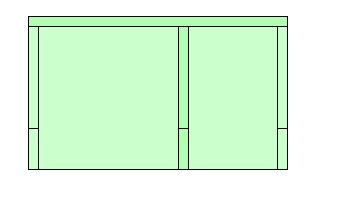

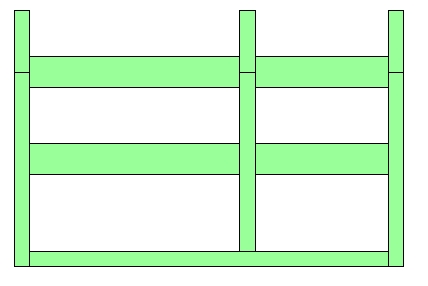

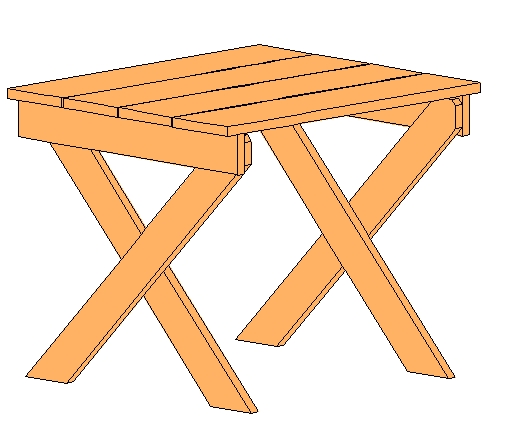

例として、「サンプルファイルを開く」の「日曜大工2-3D」を開いてください。「G3」の左側面ではついたての部分が重なって奥にあるものか手前かわかりません。これを「G1」の天面

で作業するとやりやすくなります。

(左が右側面、右が天面)

選択したものを右クリック、「3D-選択図形の奥行き変更」で奥行き位置を変えることもできます。ただ、これはどの位置にあるかわかっている場合のみで、基本的には方向の階層を変えて位置合わせをしてください。

(クリックで選択されるのは奥からなので、重なっている時はどの図形が選択されているか注意してください)

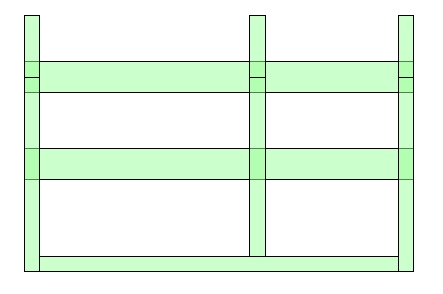

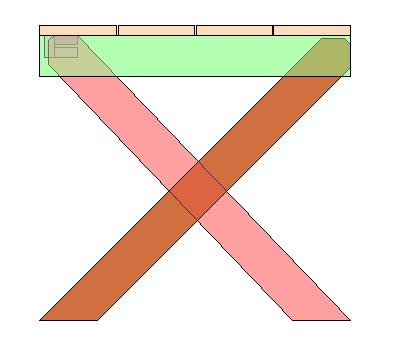

「G0」の正面にしてみてください。

後ろの2本の支えがどの位置にあるかわかりづらいです。全体を選択状態にして「編集」「選択物の色・透明度変更」「不透明度変更」で不透明度100%にしてみて下さい。

支えが後ろ側にあるのがわかります。不透明度はいつでも変更できるので、半透過より作業がやりやすい場合はこのようにしてください。

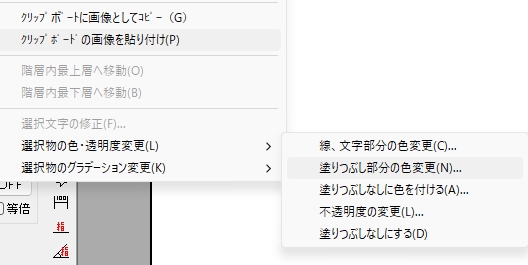

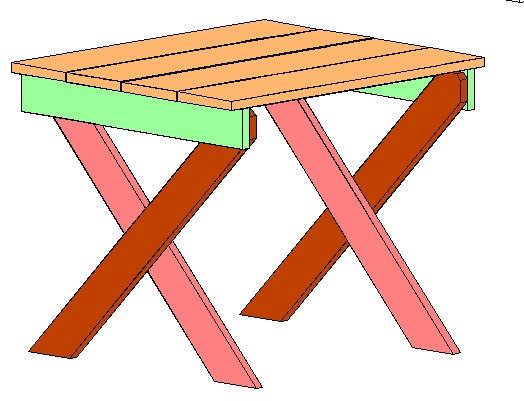

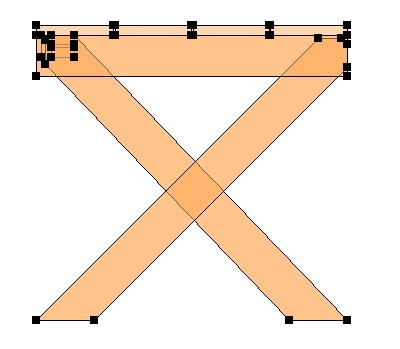

「サンプルファイルを開く」の「日曜大工4-3D」を開いて下さい。これは個別に色を変更しています。色は選択して「プロパティ」の「編集」か、「編集」「選択物の色・透明度変更」

「塗りつぶし部分の色変更」でできます。

ただし3D化すると個別に色がついた状態で3D化されますので、全体を選択状態にして「編集」「選択物の色・透明度変更」

「塗りつぶし部分の色変更」で一色にしてから3D化してください(個別に色を分けた状態で保存したい場合は、全体の色変更の前に「名前を付けて保存」で別名保存してください)。

(個別に色が分かれています)

↓

(3D化するとそのまま色が分かれます。(3D化で色の前後が変わる場合があります))

↓

(3D化前に全体を選択状態にして色を変えます)

↓

(一色できれいに3D化されます)